インタビュー

ごみを資源化し、100年後の社会を変える——JOYCLE

Date: 2024.06.13 THU

#イノベーション

#新規事業

#ソーシャル

#気候変動

代表取締役社長 CEOの小柳裕太郎氏(中央)、CSOの山地正洋氏(右)、営業開発担当の亀山祐二氏(左)

サーキュラーエコノミーを、ビジネスとして実践する——。そうした難題に「ごみの再資源化」で挑むスタートアップ企業がJOYCLE(ジョイクル)です。

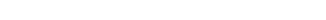

SMBCグループによるインキュベーション・アクセラレーションプログラム「未来X(mirai cross) 2024」でGREEN×GLOBE Partners賞を受賞しました。「利用価値のないごみを廃棄する」という消費行動に一石を投じ、ごみを再資源化することで物質的にも社会的にも新たな価値を創造する。

そんなJOYCLEの取り組みについて、小柳裕太郎(代表取締役社長 CEO)、山地正洋(CSO)、亀山祐二(営業開発担当)の3氏に話を伺いました。

運ばず、燃やさず、ごみを資源化

——JOYCLEのビジネスは、ごみを「運ばず、燃やさず、資源化する」というところに新規性があります。事業に取り組もうと思った動機を教えてください。

小柳裕太郎氏

小柳裕太郎 会社を設立する前から、100年後の社会をより良く変えることができる分野で起業したいとずっと思っていました。環境やエネルギーの分野なら日本の技術や文化の特徴を生かせて、レバレッジも大きいと考えて「何か面白いことができないかな」とソリューションを探していました。

そんな時に、ある自治体から人口減少による税収減でごみの焼却炉が閉鎖したという話を聞きました。

今後そのような自治体が増えたら、ごみはどこに運べばよいのか?住民がごみを分別してリサイクル率を高める方法もあるけれど、一般的には無料で回収しているからリサイクルするだけではインセンティブがないのではないか?一方で産業廃棄物ならばお金を払って処理しているから、何かできるのではないか——と。それがJOYCLEのビジネスを構想したきっかけです。

それで調べてみると、運ばずに廃棄物を処理できる装置があるということが分かってきました。そこで、まずはその装置を普及させたいと会社を立ち上げたのが2023年3月です。

山地正洋氏

山地正洋 僕がJOYCLEに参画したのは、ユニークな発想をする小柳さんといつか一緒に仕事をしたいと思っていたからです。

彼が電通に勤めていた頃、僕が創業したベンチャー企業の戦略を考えてもらっていたんです。

もちろんそれだけではなく、日本の優れた技術のシーズを世に出したいという強い思いがあったからです。

僕はもともと物理や材料工学等の研究者で、これまで10数社のスタートアップの経営を手掛け、技術の価値を伝えていくことをやってきました。

JOYCLEでは、技術開発の責任者をやっています。

亀山祐二氏

亀山祐二 僕は「100年先の社会を変える」というコンセプトに共感し、小野薬品から1年間の出向で参画しています。

環境を良くしましょうというのは皆が思っていることですが、具体的にビジネスとして取り組んでいる企業は少ない。そんな中で、きちんと仕組みを整えて実践しているのがJOYCLEです。

世の中のためになる素晴らしいビジネスだと思い、かなり強引に出向をさせてもらいました。

ごみ処理データを可視化し、カーボンクレジットを目指す

——産廃処理の装置を普及させるために、どのような活動をするのでしょうか?

小柳 産廃処理装置を用いると、どの程度の脱炭素やコストカットができるのか、具体的なパフォーマンスが全然分からないという課題があります。今後、そうしたデータを取り貯めると、サーキュラーエコノミーに関するカーボンクレジットなどに展開できると思い、それらのデータをデジタルで可視化する「JOYCLE BOARD(ジョイクルボード)」というものを思いつきました。

——JOYCLE BOARDについて、詳しく教えてください。

JOYCLE BOARDの概念図 図提供:JOYCLE

小柳 JOYCLE BOARDは、装置で処理するごみをセンシングし、リアルタイムでその効果を表すシステムです。IoTを専門とする弊社の技術者がある国立大学と連携して開発しています。

現段階ではβ版を使った実証実験が数件動き出し、これからアップデートしていく予定です。この先、炭素税やカーボンクレジットが導入されれば、かなり大きなビジネスになっていく可能性があると思っています。

亀山 製薬会社のMR時代、医療施設は廃棄物処理のコストカットについて悩みを抱えているという話を聞いていました。医療施設や老健施設に展開していくと、経営改善にもつながり、環境にも貢献できる魅力的なビジネスだと思っています。

——処理装置では、どのようなごみを対象とし、どのようなアップサイクルを目指しているのでしょうか。

小柳 ごみ処理には、さまざまな方法があります。例えば熱分解してバイオ石炭にするもの、食物残渣を加工してまた食べられるようにするもの、キノコの廃菌床でカブトムシを成虫にするなど、ユニークな処理方法があり、今後も増えてくると思います。

僕らは、まずそれらの企業と連携し、数多くのデータをセンシングしてデータ蓄積していきます。処理装置とJOYCLE BOARDをセットにしたものを普及させていきたい。みんなで連合軍をつくって、カーボンクレジットを取りに行く動きにしていこうぜ!と考えています。

山地 ごみ処理装置は、中小企業が作っていることが多く、これまでに新技術が使われてこなかった分野です。そこにごみを資源化できるような最新の技術を取り入れられるようにし、ESG効果の高いプラントをつくっていくことをやり始めています。

——小型処理プラントの事業展開はどのようなイメージでしょうか?

小柳 小型で移動できるごみ処理装置は、離島と相性がよいと考えています。なぜかというと、ごみを舟で運んで埋めたり燃やしたりしているケースが多く、ある島では毎年50t以上のごみを砂浜に埋めているそうです。

自治体としては、島の中でごみ処理をなんとか完結させ資源化したいのですが、小さな自治体では装置を常設してリース代を支払うのが難しいケースがあります。装置をモバイル化し、シェアするのが現実的だと考え「JOYCLE SHARE」というレンタルサービスを構想しています。

地元の産廃業者さんとも、競合ではなく協業していける可能性が高いと考えています。

JOYCLE BOARDとJOYCLE SHAREの事業を展開 図提供:JOYCLE

循環の静脈から革新を

——これまで、企業がごみ処理に対して新規ビジネスを立ち上げなかったのはなぜでしょうか。

山地 ビジネススクールで学ぶ教科書通りに考えると、利幅が取れないからやらない方が良いという話になります。でも、それとは違うマインドで、本気で社会課題を解決しようと思わない限り、この分野は入れない。お金払ってでもごみ処理をする社会になるのは確実だと思っています。短期的に利幅がとれなくても、早めにやっておくというのは理にかなっていると僕は思います。

小柳 損益計算だけを考えると、最初の数年はビジネスとしては厳しい可能性が高いです。それでも、きちんとした利益を出す自信はあります。

山地 そもそも、これだけあまたの物質がある中で、「ごみ処理」とひとくくりにしているのが間違っています。

プラスチックも原料レベルまで戻せる技術ができていたりするので、基本的に全ての物質をそれぞれアップサイクルしていく方向になっていく。そこでは大きなお金が動くので、その準備をしておく必要があります。

小柳 つくる側は、安く簡単につくれる材料を選ぶけれど、それを捨てたときにどうなるかを考える必要がある。静脈産業の人の方が、処理の難しさを分かっているから、そちら側のプレイヤーがものづくりをやると面白い世界になっていくのではないかと思います。

亀山 動脈側の大企業も視点を変える必要があるということですね。

小柳 JOYCLEの名前は資源と「喜び」が「循環する」社会を創ろうという意味を込めています。

経済合理性だけのJOYではなく、将来的には情緒的な喜びも加わってくるといいなぁと。だからJOYCLE SHAREで活用する車両や装置にはアートが描かれていて、ブランディングできるようなものになると望ましい。職人気質に加えて、どう見られるかがビジネスでは大事ですから。「島を走っているあのモビリティは何?」と話題になる将来像をイメージしています。

左から亀山氏、小柳氏、山地氏

(2024年2月29日、JOYCLE東京オフィスにて 文:有岡三恵/Studio SETO 写真:村田和聡)