インタビュー

新時代のフードバリューチェーン構築を目指す、食と農の事業共創

Date: 2025.11.21 FRI

#新規事業

#イノベーション

#地域共創

SMFG 社会的価値創造推進部 事業企画グループ部長代理でGGP事務局の秋山峻亮(左)、日本総合研究所 未来デザイン・ラボ シニアコンサルタントの今泉翔一朗氏

GGPは2025年度、社会課題に対して実践的に行動し、事業機会の創出を目指すプロジェクトを2つ立ち上げました。テーマは「食と農」と「少子化」です。

「食と農」に関わるプロジェクトを率いるSMFG 社会的価値創造推進部 事業企画グループ部長代理でGGP事務局を務める秋山峻亮と、同プロジェクトに並走する日本総合研究所 未来デザイン・ラボ シニアコンサルタントの今泉翔一朗氏が語ります。

なぜ今、GGPとして食と農に焦点を当てるのか、その社会的背景と先に描く社会的価値とは——。

現代農業が直面する課題と変化

——2025年度にGGPで「食と農」をテーマに据えていますが、そこに力点を置く理由とは?

秋山峻亮

秋山 食と農業に関する社会課題は単線的ではなく複合的に絡み合っています。生産者の高齢化や担い手不足が進む中で、安定供給、環境配慮、消費者ニーズの多様化への対応が同時に問われる時代です。

そうした中で、2022年の「みどりの食料システム法」施行、2024年の食料・農業・農村基本法改正など、農業政策も大きな転換期を迎えており、農業現場でも技術進歩によるスマート化や企業の農業参入の活発化など、農業のあり方が変わってきています。

環境・社会課題の解決を目指すコミュニティであるGGPとして、これからの食と農を考えることの重要性を踏まえ、テーマに据えることにしました。

また、食と農の抱える課題は、何か1つの対応策で改善できる単純なものではなく、バリューチェーン(価値連鎖)全体を見渡し、各工程のつながりとバランスを見ながら正していく発想が不可欠です。

そこで2025年度は、フードバリューチェーン変革を意識しながら、食と農を横断的に考えるためのイベントやワークショップを企画しています。最終的にはコンセプトメイキングを行い、事業共創に挑戦していきます。

——バリューチェーンというのは、生産者から販売までを指すのでしょうか。それとも消費者も巻き込んだ行動変容を想定していますか。

今泉翔一朗

今泉 消費者まで含めてフォーカスしています。

ただし、現状の流通では十分な価値連鎖ができていない側面があります。価値はこれまで、定量化された指標を、供給側が一方通行で伝える傾向が強く、規格化された味や形が仕様となって、購買につながっていました。

今後は、数値化できるものだけでなく、「つくり手の思い」や環境対応といった定性的な付加価値が消費者に伝わる仕組みが必要です。

また、気候変動に対応するための品種改良・新品種開発も求められます。

消費者にそれらの価値を理解してもらえないと、労力や費用がかかる環境負荷軽減や気候変動に負けない品種改良・品種転換の継続は難しくなるでしょう。

また、消費者側からも健康面や料理の活かしやすさ等のニーズを生産者側に伝えられるようにし、双方向のやりとりを生むことが、食品や農産物の価値を高めていくことにつながると考えます。

秋山 そうですね。消費者の気持ちや考えを生産者が理解し、同時に生産者の事情を消費者が理解して連携できてこそ、バリューチェーンは醸成されていくと思います。

食に関わる新たな価値創造を目指し、共に議論を

——この先の農業と食のバリューチェーンはどのように変化していくのでしょうか。思い描いているプロトタイプはありますか。

秋山 単一の 「あるべき姿」はありません。ステークホルダーそれぞれの立場によって最適解は異なると思います。関係者が互いの思いや考えをぶつけ合い、解決策を練っていくプロセスが重要だと考えています。

GGPは立ち上げ以来5年間、イベント企画や情報発信を続けてきましたが、今年度はそれにとどまらず、世に新たな価値を生み出す事業共創に向けて一歩を踏み出そうとしています。まずは場を設け、意見交換を重ねながら、共に動き始めることが大切だと考えています。

今泉 「食と農」は非常に大きいテーマで、一気に変革することは難しい。まずは小さな一歩から始め、段階的に変化させていくことが必要です。たとえ小さくても、その種作りを本プロジェクトで進めていきたいと考えています。

プロジェクトは、1社では解決できない課題に対して複数の企業・団体で向き合うことになります。

その中でも特に重要視しているのは、目指す姿や方向性に共感が集まり、一定の共通認識のもと実践することです。現場で日々悩まれている皆さまだからこそ導き出せるアイデアに期待しています。

ゼロからの議論は難しいため、トークイベントやワークショップで私たちからの仮説を提示し、議論のきっかけを提供していきます。

——事業共創に向け、どのようなプランを描いているのでしょうか。

秋山 ①社会課題の提起、②具体課題の抽出、③重要課題設定と共創課題決定、④コンセプトメイキングの4段階で進める予定です。

今泉 最初の社会課題の提起として、9月にトークイベント「食と農の社会課題にどう挑むか」を開催しました。関心や問題意識を持つ人たちが集まるきっかけづくりです。

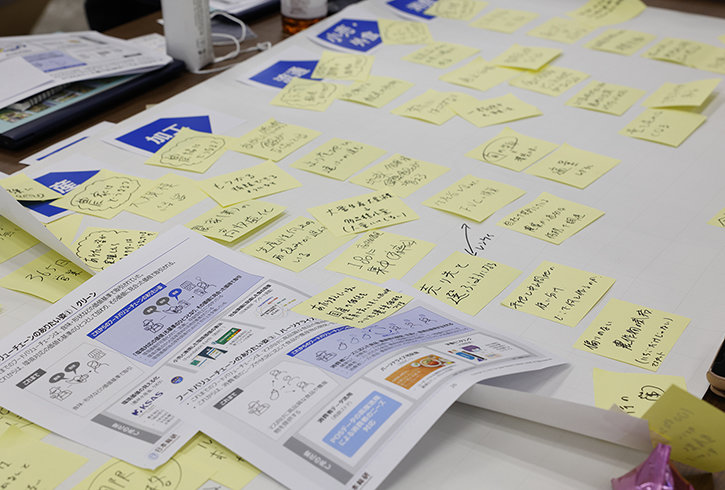

次のステップでは、具体的な課題を抽出するワークショップを実施します。そこでは「ありたい姿」を議論し、その実現を阻むハードルを現場の視点で洗い出し、課題解決のためのアイデアを出し合う場です。

例えば、こういう新技術があるとか、実践する場はここがよいとか……そういう情報も含めて、多角的なアプローチを議論します。

ワークショップで抽出した課題をGGP事務局と日本総研が俯瞰・分析し、重要課題を設定。その後、事業共創の仮説を私たちで立て、WEB等を通じて社会に問いかけ、共感いただける事業者を募って事業化を目指します。

——共創にあたり、参加してほしい企業・団体像はありますか。

今泉 多重インパクトを生み出すようなアイデアを持つ事業者に参加いただけるとよいですね。例えば、農業が環境に与える影響をデータで可視化し、経営課題解決にも役立てるような、1つのアクションが、大きな波及効果をもたらす取り組みです。

秋山 フードバリューチェーンに対する課題認識を持ち、産業構造を変革する高い意欲を持つ皆さまと、社会に新しい価値を生み出すことに積極的に挑戦したいと考えています。

生産者の努力と価値が消費者まで伝わり、各ステークホルダーに収益として適切に還元され、地球環境にも良いインパクトを与える——そんなプロジェクトを目指したいと考えています。

(2025年9月19日、HOOPSLINKにて 文:有岡三恵/Studio SETO 写真:村田和聡)

秋山峻亮

三井住友フィナンシャルグループ兼三井住友銀行 社会的価値創造推進部 事業企画グループ 部長代理

2012年に三井住友銀行へ入行。長野での法人営業、プライベートバンキングビジネスをはじめとする企画業務等を経て2022年に、株式会社みらい共創ファーム秋田に出向。現在は銀行から同社の事業運営に携わると共に、フード&アグリビジネス分野での事業開発や脱炭素関連事業への取り組みに従事。今泉 翔一朗

日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 未来デザイン・ラボ シニアコンサルタント/未来社会価値研究所 研究員

2015年3月名古屋大学大学院工学研究科修士課程修了。4月、株式会社日本総合研究所入社、創発戦略センターに所属。次世代農業ロボットの事業開発等、農業分野を中心に様々な分野でデジタル、ロボット技術を活用したサービスデザインに取り組む。2025年4月よりリサーチ・コンサルティング部門に所属。現在は、未来起点での企業の新規事業開発等の支援を行う。