イベントレポート

脱・石油依存へ「バイオエコノミー」のインパクト! ちとせグループが描く完全循環型社会への道…コストの壁は乗り越えられるか

Date: 2025.11.06 THU

#イノベーション

#気候変動

#自然資本

左から、モデレータを務めた柳澤秀夫氏、ちとせグループの藤田朋宏氏、東京大学の五十嵐圭日子氏、SMFGの髙梨雅之

2025年8月27日、GGPは東京大学国際オープンイノベーション機構と共同で、トークイベント「バイオエコノミーの未来を拓く~持続可能な社会の実現に向けて~」を開催しました。

世界的な人口増加や食料不足、気候変動の深刻化を背景に、植物や微生物、藻類といった生物資源(バイオマス)を活用した循環型経済を目指す「バイオエコノミー」への注目が高まっています。日本でも2024年に「バイオエコノミー戦略」が掲げられ、政策・産業の両面での動きが加速し始めました。

本イベントでは、産学の第一人者がバイオエコノミーで描く未来像や実現に向けた課題を議論しました。

バイオエコノミーの構築に挑む企業群・ちとせグループの藤田朋宏CEO、酵素を活用してバイオマス由来の燃料や新素材をつくる研究を手掛ける東京大学大学院農学生命科学研究科の五十嵐圭日子教授、そして三井住友フィナンシャルグループ 執行役員グループCSuO(Chief Sustainability Officer)の髙梨雅之が登壇。ファシリテーターは元NHK解説委員の柳澤秀夫氏が務めました。

ちとせグループ、石油社会からバイオマス基点の社会への転換に挑む

そもそも、バイオエコノミーとはどのようなものでしょうか。

ちとせグループの藤田氏は、「バイオエコノミーとは、石油に依存する社会から、バイオマスを基点とする循環型の社会へ変えていくこと」と説明します。

ちとせグループの藤田朋宏CEO

同社はバイオエコノミーの発展に寄与することを経営目標に掲げ、バイオマスの大規模生産に挑むとともに、バイオマスから燃料や食品、医薬品、化学品といった様々な製品を生み出そうとしています。具体的には、藻類生産プラントやバイオマス生産を効率化するAI(人工知能)、高効率のバイオ医薬品製造技術などの開発を進めています。

藤田氏は、こうした技術開発を進めていけば、将来的に石油や石炭などの化石資源が担ってきた役割をバイオマスで置き換えられると説明します。どういうことでしょうか。

藤田氏は、化石資源に依存した社会からバイオマスを基盤とした社会へ移行する必要性を説明 図提供:ちとせグループ

人類はこれまで約200年にわたり、化石資源を使って大量生産・大量消費社会を築いてきました。そのバリューチェーン(企業活動の連鎖)は、石油や石炭などを燃やして得たエネルギーを使い、さまざまな天然資源を加工し、販売するというものです。それを藤田氏は「化石資源を一方的に消費していく社会」と表現します。

一部の製品はリサイクルされるものの、放出された二酸化炭素を回収・再利用するような取り組みは、ほとんど行われてきませんでした。それが「一方向」といえる理由です。

他方、バイオマスを基点にバリューチェーンを再構築すれば、この一方向の流れを変えられます。バイオマスをつくる過程で行われる植物や藻類の光合成によって、大気中の二酸化炭素が回収され再び有機物に戻るからです。

ちなみに、化石資源を燃やすと二酸化炭素が放出されるのは、化石資源に含まれる有機物が酸素と結合する「酸化」と呼ぶ化学反応によるものです。一方、光合成によって二酸化炭素から有機物がつくられるのは酸化と逆のプロセスで、「還元」と呼びます。

藤田氏は、「(製品を再資源化するといった)単なるリサイクルではなく、大気中の二酸化炭素から有機物をつくる還元をしなければ、本当の意味での循環型社会にはならない」と強調しました。

微生物と光合成でつくるバイオエコノミーの究極の姿

では、ちとせグループは、そのようなバイオエコノミーをどのように実現しようとしているのでしょうか。カギを握るのが微生物です。

ちとせグループは微生物の力を活用し、光合成の効率を高めバイオマスの大量生産に取り組んでいるほか、農業や食品、エネルギーなど幅広い分野で製品の製造につなげようとしている 図提供:ちとせグループ

例えば、光合成を使ってバイオマスを大規模かつ高効率でつくるには、藻類の培養技術や、植物と根圏微生物(根の周りの微生物)との共生システムなど、微生物を活用した技術が欠かせません。

また、バイオマスからさまざまな製品をつくり出すプロセス(変換)でも、微生物は重要な役割を果たします。酵母や細菌、カビなどの多様な微生物が、既存の化学工場ではつくりにくい複雑な化合物を効率的につくってくれるからです。

藤田氏はバイオエコノミーの究極の姿として、人類の活動による酸化と還元の量が釣り合った完全な循環型の世界も提示しました。

この理想的な状況では、酸化で放出される二酸化炭素と光合成で回収される二酸化炭素が理論上、相殺されます。藤田氏は、「それこそがバイオエコノミーの本質だ」と言います。

藤田氏は「地球に降り注いでいる太陽光エネルギーの0.015%を光合成に活用できれば、人類の活動による酸化と還元が釣り合い、完全な循環型の世界になる」と説明する 図提供:ちとせグループ

藤田氏によると、地球上に降り注ぐ太陽光エネルギーの総量は年間約4000ゼータジュール、人類が消費しているエネルギーが年間で約0.6ゼータジュール。単純計算すれば、バイオマスの生産によって太陽光エネルギーの0.015%を光合成に活用できれば、人類による酸化と還元が釣り合った状態になります。

さらに藤田氏は、「0.6ゼータジュールの大半は電気として使っている。発電は今後、二酸化炭素を出さない原子力や風力、水力などで賄えるようになるとすれば、残りのエネルギー消費量は太陽光エネルギーの0.00数%を光合成に利用できれば還元できるはず」との試算も示しました。

世界で高まる機運、米国では30兆ドル市場予測も

こうした完全な循環型のバイオエコノミーがいつ、実現するかはわかりません。しかし、そこに向けて世界は着実に歩み進めています。バイオエコノミーは次世代の成長産業として期待が高まっているのです。

米国ではバイデン前政権の大統領令で、この10年(当時)で30兆ドル(約4500兆円)規模の産業になるとの見方が引用されました。日本政府も2019年に「バイオ戦略」を掲げたのち、2024年に「バイオエコノミー戦略」と改めて位置付けを強化して、2030年に国内外で100兆円の市場を目指すと打ち出しています。

政府のバイオ戦略有識者会議のメンバーでもある藤田氏は「バイオエコノミーは新たな産業を生み出す話ではなく、既存産業のバイオ化だ」とし、ポイントを3つの視点で整理しました。

- バリューチェーンの大変革:大量生産・大量消費の社会から転換し、バイオ基点のバリューチェーンで生産から人の健康までデジタルデータでつながる社会が到来する

- マーケティングなど企業活動の進化:大量生産をベースとした画一的なマス広告に代わり、個別最適化された製品やサービスの提供が中心となり、(1)で収集したデータとAIを使って広告やマーケティング、商品開発のあり方が根本から変化する

- インフラと都市構造の変化:地域単位でバイオマスや微生物の生産・活用が進み、数十万人規模の都市が人々の生活の基盤となり、人々が分散して生活するようになる

藤田氏が描くバイオ基点の社会像 図提供:ちとせグループ

酵素研究の東大五十嵐氏、「サーキュラーバイオエコノミー」を解説

藤田氏による産業界からの提言を受けて、東京大学大学院の五十嵐氏はアカデミズムの観点からバイオエコノミーの可能性を解説しました。

五十嵐氏は、微生物が植物を分解する際の酵素の働きを分析し、それを応用してバイオマス由来の燃料や新素材を効率的に生産する方法を研究しています。

東京大学大学院農学生命科学研究科教授の五十嵐圭日子氏

五十嵐氏によると、「日本は、(バイオエコノミーの重要技術のひとつである)酵素分野への取り組みが遅れていたが、ようやく火がついてきた」という状況です。例えば、経済産業省は2024年、「バイオものづくり」振興を目指して産業酵素の国産化に向けた取り組みを始めました。

五十嵐氏は、酵素でバイオマスを分解して使う方法を研究している 図提供:五十嵐圭日子

では、「バイオエコノミー」をアカデミズムの観点から整理すると、どのような特徴があるのでしょうか。五十嵐氏は、先行する欧州委員会による定義を紹介しました。

それによると、バイオエコノミーとは「生物多様性と環境保護を確保しつつ、持続可能な農業・漁業、食料安全保障、再生可能な生物資源の産業利用などの需要を調整し、より革新的で低排出の経済を目指す」ことで、一言で言えば「生物圏に負荷をかけない経済活動」(五十嵐氏)となります。

特に欧州は「食料安全保障」「化石資源からの脱却」「海洋資源の活用」を取り組みの柱として位置付けています。

バイオ化の論点を整理 図提供:五十嵐圭日子

そのうえで五十嵐氏は、バイオエコノミーへの変革、いわば社会・経済の「バイオ化」を、「原料」「変換技術」「評価」という3つのバイオ化として整理しました。

- 原料のバイオ化:原料を化石資源からバイオマスやCO2にすること

- 変換技術のバイオ化:さまざまな製品を作るための技術を、化石由来のエネルギーを使うものから酵素やバイオテクノロジーに転換すること

- 評価のバイオ化:評価軸を経済性から生態系や地球環境の持続性に変えること

これらを踏まえて五十嵐氏は今後、「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」と「バイオエコノミー」が融合し、世界で使われている「サーキュラーバイオエコノミー」という概念が日本でも広がっていくだろうと語りました。

「サーキュラー」と「バイオ」、どちらを目指す場合でも、両方を一体で進めることが必要となるからです。

サーキュラーバイオエコノミーで人類のウェルビーイングと両立

五十嵐氏は今後、サーキュラーバイオエコノミーを実現していくには、産業界の意識変革が重要との見方も示しました。

例えば、脱炭素を例に挙げれば、二酸化炭素を年間10万トン以上排出する企業に対して、2030年までに排出権取引に参加することが義務付けられました。企業によっては多額のコスト負担が発生する可能性があり、環境対応が経営を大きく揺さぶりかねない問題になりつつあります。

ネイチャーポジティブとウェルビーイング、サーキュラーバイオエコノミーは相互に関連している 図提供:五十嵐圭日子

これまで私たち人類は、石油資源を活用することで社会を豊かにし、ウェルビーイング(心身の健やかさ)を向上させてきました。その中心的な役割を果たしてきたのが、企業活動です。

しかし、脱炭素や生物多様性といったネイチャーポジティブ(自然の回復)実現に向けた社会からの要請が強まるなか、ウェルビーイングの追求と利害が対立する場面も増えています。

五十嵐氏は、「こうした状況を克服するためには、人間だけでなく、地球に対しても『フェアトレード(公正な取引)』をしていくという考え方が大切になる」と指摘。

「(生物圏に負荷をかけずに経済発展を目指す)サーキュラーバイオエコノミーは、ネイチャーポジティブとウェルビーイングのバランスをとりながら地球を動かしていく原動力になり得る」と訴えかけました。

実現のハードル、コストをどうする?

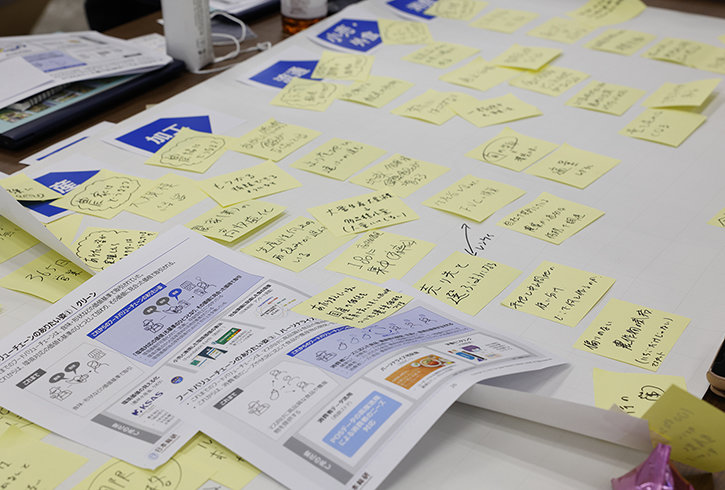

講演後のクロストークでは、ファシリテーターに元NHK解説委員の柳澤秀夫氏を迎え、三井住友フィナンシャルグループCSuOの髙梨も参加して、バイオエコノミー実現に向けた課題や将来像について議論しました。

ファシリテーターを務めた元NHK解説委員の柳澤秀夫氏

柳澤氏が「一番の課題は、やはりコストではないか」と問うと、藤田氏は「2億ヘクタール(メキシコと同程度の面積)規模でバイオマスを生産すれば、石油と戦える価格になる」との試算を示しました。「今は石油の数倍コストがかかるが、あと40年で石油がなくなると言われるなか、戦える規模になるまでの間をどうするかが課題だ」と指摘しました。

藤田氏は加えて、生産規模だけでなく、物流や設備を含むバリューチェーン全体の規模がコスト面でハードルになっていると指摘。これを受けて柳澤氏が「もっと広大な土地で藻類を生産できないのか」とアカデミズムの観点から五十嵐氏に意見を求めました。これに五十嵐氏は「できると思う」と述べ、ちとせグループがマレーシアで運営している藻類生産施設を例に挙げました。

同施設では、大量に並べた透明なビニールバッグの中で藻類を培養しています。五十嵐氏は「水分が蒸発してしまう砂漠でも、透明なバッグに入っていれば生産が可能で、バイオマスのポテンシャルが高まっている」と述べ、太陽光が大量に降り注ぐ地域での大規模生産に期待を寄せました。

科学整合性と誤投資リスク、産学金の連携急務

環境配慮型の製品やサービスのコストをどのように社会が負担していくべきかについても議論は及びました。

左から柳澤氏、五十嵐氏、藤田氏、髙梨

「企業としては儲からなければ手を出しにくいのではないか」との柳澤氏の問いかけに、髙梨が金融機関の立場から答えました。

髙梨は、「伝統的な金融の考え方では、儲かっていない事業や実績のない事業に資金を提供するのは難しい」と認めつつ、気候変動の影響などが深刻化するなかで「社会的価値を見極めて支援する方策を考えていく必要がある」と述べました。

社会や環境にプラスのインパクトを与えることを目指す「インパクトファイナンス」という考え方も紹介。「金融機関として、必要なところにきちんと資金を届けたい」と語りました。

他方、藤田氏は、スタートアップへの投融資をめぐって、科学的な根拠に乏しいプロジェクトに資金が集まるケースがあることに懸念を示しました。「科学者と金融機関がしっかり連携しないと、無駄な投資が増えてしまう」という藤田氏の危機感に、五十嵐氏が「適切な活動に資金が回る仕組みを研究者としてしっかりとつくりたい」と応じました。

その具体例として五十嵐氏は、企業と科学者が連携できる拠点として、東京大学がJR山手線の高輪ゲートウェイ駅(東京・港区)に開設した東京大学GATEWAY Campusを紹介。「新しいキャンパスには学部がなく、多様化する課題に学問領域を超えて議論できる場にしたい」と語りました。

地球規模で危機感共有、変化はチャンス

イベントでは、バイオエコノミーの実現には、コストや科学的知見の共有など、課題も浮き彫りになりました。

それでも、循環型社会の実現に向けてバイオエコノミーは重要な切り札の一つであり、社会全体で取り組む意義はますます高まっています。

五十嵐氏は「山火事や水害などが頻発し地球環境がどんどん変わる中で、子どもや孫の世代がどう地球に住んでいくかを考えて、技術を開発していきたい」との想いを語りました。

藤田氏も「ここから先、数十年、数百年かけて社会は大きく変わる。バイオエコノミーを日本が再び世界を席巻するためのチャンスとしたい」と語りました。

柳澤氏は「この異常な気象状況を考えると、人類全体が総力戦で課題解決に取り組まなければ、1000年先の人間社会は確保できない」と述べ、「今日、みなさんと共有した危機感をきっかけに、バイオエコノミーの世界に少しでも近づくきっかけにしたい」と締めくくりました。

(2025年8月27日HOOPSLINK - 三井住友銀行の事業共創施設にて、文:エディットシフト 特記なき写真:村田和聡)

アーカイブ

動画再生時間:約83分

00:02:19 GGP紹介

00:11:43 イベント本編開始