イベントレポート

データの可視化でサステナ実践

Date: 2025.02.19 WED

#イノベーション

#新規事業

山辺真幸氏(左)と原英之氏(右) 写真: 津島岳央

2024年10月17日、GGPはロフトワークと共催で「データビジュアライゼーションとサステナビリティ」と題したイベントを開催しました。CO2の排出量や生物多様性など、科学的なデータは、サステナビリティに大きく関わります。

ところがこれらの専門的な情報は、一般的に認知されていないのが現状です。データを介して地球環境の現況を社会に周知させ、環境改善へとつなげる活動に今、期待が寄せられています。

本イベントでは、データビジュアライズデザイナーで一橋大学大学院 ソーシャル・データサイエンス研究科特任講師の山辺真幸氏、資源循環DXを実践するdigglue(ディグル)の創業者で代表取締役CEOの原英之氏を招き、データを視覚化することによる気づきや、ビジネスでのデータ活用など多角的な視点でディスカッションを行いました。モデレーターはロフトワークの棚橋弘季氏が務めました。

データの可視化で行動変容を促す

山辺真幸氏 写真: 津島岳央

山辺氏はプレゼンテーションの冒頭、新型コロナウイルスの変異と伝播に関する動画を紹介しました。

これは、デルタやオミクロンといった変異株がそれぞれ別の場所で発生し、異なる系統で世界に広がっていった様子を視覚化したものです。

目には見えないウイルスの動きを発生場所、発生時期といった時空間を示す3次元で表現。

2020〜22年にかけてNHKと山辺氏らが共同で制作した映像はTVで放映され、多くの視聴者にインパクトを与えました。

黄色がデルタ株、赤がオミクロン株を示す。映像はアーカイブを参照 図提供:山辺真幸

「医療や疫学の専門家が使うゲノムに関するビッグデータを、どのように視覚化できるかのトライアルだった」と山辺氏は振り返ります。視覚化することの意義を「最先端の研究で得られた複雑なデータを可視化して、TVやインタラクティブ装置などで一般の人に体験してもらうこと。そして、データが映し出す私たちの状況を共有すること」と位置づけました。

そして、世界中に眠っているデータを山辺氏らがビジュアル化することで、社会に与えた影響について、実際の事例を通して解説しました。

山辺氏がイベント内で紹介したデータをビジュアル化した作品 図提供:山辺真幸

その1つが、環境科学を専門とする東北大学教授の中谷友樹氏やNHKと共同制作したアニメーションです。

これはコロナ禍のクラスター発生状況で、リスクの高いところを赤色で表現しています。このデータの視覚化は、「俯瞰的な視点で蔓延する感染のリスクのパターンを意識し、行動を考えるきっかけを与えるものになった」と山辺氏は言います。

上空から地表に向かって時間軸を設定し、近い地域で連続して起こるクラスター発生リスクの変化を可視化した 図提供:山辺真幸

また、慶應義塾大学や東京大学と共に行った、18世紀の貿易航路の可視化がきっかけとなって起業した会社があることも明かしました。

波力や風力といった自然の力だけで動く船の軌跡を100年分の航海記録を基に制作したところ、この映像がヒントとなって、再生可能エネルギーとドローン技術で課題解決に取り組む「エバーブルーテクノロジーズ」が立ち上がったのです。

「データの可視化に心を動かされ行動を起こす人がいるのは、非常に嬉しい出来事」と、山辺氏はデータビジュアライゼーションの手応えを感じています。

18世紀の貿易航路を可視化 図提供:山辺真幸 制作:慶應義塾大学脇田玲研究室、東京大学大学院経済学研究科城山智子教授

その他にも、マイクロプラスチックの拡散や、日本科学未来館の展示となった海水の対流、生物多様性など地球環境に対する新たな世界観を提示したり、環境に対する人々の行動変容を促す作品を紹介しました。

研究者とデザイナーのコラボレーションで示す新たな世界観

では可視化とは何か。

山辺氏はまず、数値の羅列である生データが広く社会で活用できる知恵に変わるまでのプロセスを提唱したネイサン・シェドロフのモデルを示し、その中で可視化が果たす役割を解説しました。

データ→情報→知識→知恵という理解の段階で、さまざまな可視化の手法が使われていることを、右に示した具体例で示している 図提供:山辺真幸

『それは「情報」ではない。』(リチャード・S. ワーマン著、インプレス、2007)を基に作図

「可視化によってデータが知恵につながることは大切」と山辺氏は述べ、さらに「この範囲に留まらない可視化の役割も注目され始めている」と続けます。

その一例としてeコマースから得られたビッグデータを挙げ、「データがもつ多元性や多様性を可視化すれば、まだ意識できていない何かの発見につながる」と。

つまり、可視化の方法をデザインすることは、新たな気づきをもたらす可能性につながるということです。「データは見る人によって大事なポイントが変わる。その可視化によって世界観をつくり、人の意識を大きく変えるインパクトを持っています」(山辺氏)。

eコマースのデータを例に役割によって異なる可視化を比較した図。

左は商品売上げランキング。右は商品のカテゴリーを色で、売上高を円の大きさで、同時に購入されている商品を距離で示している 図提供:山辺真幸

では、どうすればこのように閃きのあるデザインができるのでしょうか。山辺氏はこれまでの経験を踏まえ、データ分析の専門家とデザイナーのコラボレーションが重要であることを強調しました。

「データをどのように見ればどのようなストーリーが生まれるか、まずはアイデアを発散させていきます。それを可視化し、互いに何が見えているかを語り合い改善していく。それを何度も何度も繰り返し、1つの作品にします」。そのときに山辺氏が心がけているのは、「両者が対等かつ自由にアイデアを出し合うこと」。

作品制作の過程で情報を分析する専門医家とデザイナーの間で、可視化のアイデアが発散と収束を繰り返し出来上がっていくイメージ図 図提供:山辺真幸

そうして生まれた分かり易く美しい作品が、一般の人の興味を喚起し、世界観や価値観、行動変容に大きなインパクトを与えていくということです。

「みせる つなぐ まわす」でサーキュラーエコノミーを社会に実装

原英之氏 写真:ロフトワーク

次に登壇したのは、「テクノロジーで持続可能な社会を実装する」をパーパスに掲げるdigglueのCEO原英之氏です。

サーキュラーエコノミーを社会に根付かせるための社会課題やそれを解決するための自社のプロダクトを解説。

それに加え、昨今注目を集めているデジタルプロダクトパスポート(Digital Product Passport:以下DPP)の実現のためには、社会の中でどのようなデータ整備が行われればよいか、原氏のヴィジョンを示しました。

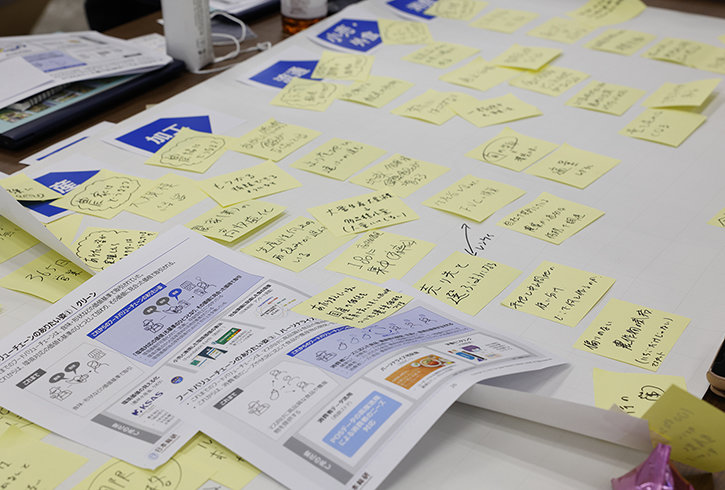

図提供:digglue

原氏はまず、サーキュラーエコノミーを実装するための社会構造の複雑さを解説。排出、リサイクル、購買の3つのフェーズにおいてそれぞれに多くの課題があることを明らかにしました。

排出については、いつ・何が・どの程度排出されているのかデータがないこと、そのデータ作成の必要性を説きました。

リサイクルに関しては、回収や再資源化にコストがかかりすぎて、企業活動として成立しないことに言及。

そして「サステナブルだからといって価格が高くても買うことはない。どのように販売するかがサーキュラーエコノミーのボトルネック」と、購買を活性化させるための問題点を指摘しました。

そうした課題に対して、digglueが開発した3つのSaaS(Software as a Service)を紹介。キーワードは「みせる つなぐ まわす」です。

図提供:digglue

資源循環と脱酸素をみせるMateRe Visualization

MateRe Visualization (マテリ・ビジュアライゼーション)は、企業から排出される物質のデータを可視化しデータ分析することで、リサイクル率を高めて脱炭素に貢献するプロダクトです。IoT重量計の上に分別した製品を置くだけで、CO2の排出量やリサイクル率が分かるようになります。

図提供:digglue

企業間の情報をつなぐMateRe Tracability

MateRe Tracability (マテリ・トレーサービリティ)は、製品の入荷・処理・出荷の3つのステップを記入し、企業間でデータ連携することで、トレーサビリティのデータを取得できるプロダクトです。再生材の品質や来歴を証明し、信頼性を高めることで付加価値を提供します。2026年頃からEUでは必須となるDPPも見据えたサービスを提供しています。

図提供:digglue

規制対応とストーリーでまわすCiReta!

CiReta!(シレタ!)はDPP対応と同時に、その先にある環境価値の訴求を見据えたプロダクトです。製品につけたQRコードを読み取ると、DPPに対応したデータだけでなく、生産者や商品の魅力をビジュアル化した情報にたどり着くというもの。

販売促進やブランディングに寄与し、購入後の消費者にはメンテナンスや適切な廃棄方法などの情報も提供しています。

CiReta!のサービスは「エモーショナルな商品価値を創出する」と原氏は強調しました。

図提供:digglue

そしてCiReta!を導入した商品の具体例を紹介。合同会社Tsunagiが、廃棄されていた蕎麦のふすま粉をアップサイクルして、つくったクラフトビール「tsunagi」です。

CiReta!を導入したクラフトビールtunagiの事例。QRコードより当該サイトを見ることができる

「ただアップサイクルしたという情報だけだと、消費者は“ふーん”で終わってしまう。それに対してどのようなストーリーを見せられるかが大事。さらにそれをただ可視化すればよいというわけでもない。商品化の裏側にあるデータやエビデンス、トレーサビリティの情報を加えることで商品の信頼度が高くなる」と原氏。冒頭に示した「サステナだけでは売れない」という課題に対して、ストーリー性を加えて消費者に届けるための取り組みです。

図提供:digglue

データインフラの構築に向けて

サーキュラーエコノミーを推進する自社のプロダクトがシェアを広げたとしたとしても、「世界に流通する多くのものをトレースし、循環させるには限界がある」というのが原氏の見解です。そして「社会構造の中で、どのようなデータ同士の関係が築ければきちんと価値のあるものになるのか」と原氏は問いかけます。

データ基盤となる1つとして原氏が取り上げたのは、経済産業省が推進している「Ouranos Ecosystem(ウラノス・エコシステム)」です。「図中の競争サービスとなっている個々のアプリケーションの中で情報を閉じると使いづらいインフラになることを懸念している。協調サービスとなる領域が重要」と今後のデータのあり方について言及しました。

図提供:digglue 出典:経済産業省 Ouranos Ecosystem

サーキュラーエコノミーに関する情報構築の方法が模索される中、「そもそも誰のための、何のためのビジュアライゼーションか?何が重要で、どのような手段が有効か?」と目的と手段を原氏は分析。その内容を整理したダイアグラムを示し、トークを結びました。

なぜ今データの視覚化が必要なのか

後半のクロストークでは、発達するIoT技術で得られる複雑なデータをサステナビリティにどのように生かすか——。活発な意見交換が行われました。

左から棚橋弘季氏、山辺氏、原氏 写真:津島岳央

棚橋 まず、なぜ今データビジュアライゼーションが必要かについて話し合いたいと思います。これまでは売上高など供給側(動脈側)にとっての単純なデータが指標となっていました。でも、サーキュラーエコノミーをやろうとすると、いわゆる静脈側のこれまで見過ごしていたデータが必要になってきた。その時に留意していることはありますか?

原 現代はさまざまなセンサーなどがあるので、それらを駆使してできるだけ手をかけずにデータをとるのがよいと思っています。その時に、何のためにそのデータが必要か、その意味をきちんと理解してやる必要があります。

棚橋 複雑なものを複雑なまま見せるという山辺さんの手法の意義はどこにあるのでしょうか。

山辺 可視化の役割は、比較や分析に役立つことも大切ですが、それを基にみんなが語り始め、話し合うきっかけとなります。そこで生まれた共感性が何かの突破口につながると思います。

棚橋 みんなでデータを見る行為は、生産と消費の影響関係を理解するためにサーキュラエコノミーにとっても不可欠ですよね。

原 よく言われていることですが、異業種間でデータを共有するとイノベーションにつながります。でも、今は省庁の縦割り構造があって、企業間のかけ算が起こる器がないのが現状です。そこに横串を刺す土壌をつくることをやるべきだと思っています。

山辺 サステナビリティという大きな問題に対しては、1人で行動してもインパクトがなく、同じ課題を感じている人の行動に協調性が出てくることが必要。その時に、言葉だけでは意外と認識がずれていることがあります。例えば「貧困」と言ったときに、それが本当はどういう姿形をしているのか、視覚化することで新しい気づきがあったり、コモンセンスが生まれたりします。そうした行動変容のための可視化が大事だと思います。

原 山辺さんの映像を見ると「どういう意味なんだろう」と人は考えるようになります。インタラクティブに能動的にそこに人が関わることが必要だと思います。

山辺 見る人の想像力をかき立てることもビジュアル化するポイントの1つです。

棚橋 複雑なものを表現することで新しい発想を生むビジュアライゼーションがある。その一方でMateReのように、これまでにはなかった方法で日々のデータを定点観測し蓄積し視覚化していく。このふたつの方法を重ね合わせていくとよいのかなと思いました。

(2024年10月17日 ロフトワークにて 文:有岡三恵/Studio SETO)

アーカイブ

動画再生時間:約101分

00:02:53 GGP紹介

00:05:25 イベント本編開始