イベントレポート

サステナブルな食・農の未来のデザイン vol.2 企業による農業新規参入——東急不動産、MAEの実践

Date: 2025.07.11 FRI

#新規事業

#自然資本

#地域共創

クロストーク。左からモデレーターの岡山史興氏、東急不動産インダストリー事業本部 開発企画部統括部長の小林雅裕氏、MAE(旧前田薬品工業)代表取締役の前田大介氏

日本の農業は農業従事者の高齢化や耕作放棄地の増加といった様々な課題に直面しています。

その解決策として法人の農業参入が進められており、農地法改正以降、多様な事業や地域産業とのコラボレーションによって、農業を起点とした新たな価値循環が生まれています。

2024年に改正された新基本法でも、農業の持続的発展の基盤として農村の振興が掲げられており、法人による農業参入や地域に根ざした6次産業化の重要性や、地域資源を活用した持続可能なビジネスモデルの可能性が、さらに広がっています。

GGPはロフトワークと共催で食・農の将来について考えるイベント「サステナブルな食・農の未来のデザイン」を2回にわたって開催。

1回目は「持続可能な未来を耕す スマート農業×環境との調和」をテーマに開催しました。 続く2回目は、「地域の魅力を耕す 農業参入と6次産業化」をテーマに、4月23日に開催。企業として農業に参入しながら、同時に地域活性化も図る実例を話題の中心に据え、議論を深めました。

ゲストは、インフラとしての農業環境を日本各地で整備する東急不動産インダストリー事業本部 開発企画部統括部長の小林雅裕氏、富山県立山町でHealthian-wood(ヘルジアンウッド)というVillage(村)を創出し、富山の関係人口増加を牽引するMAE(旧前田薬品工業)代表取締役の前田大介氏の2名です。クロストークは、,too代表取締役の岡山史興氏がモデレーターを務めました。

Contents

観光や創エネと農業を掛け合わせ新業態を生む

東急不動産インダストリー事業本部 開発企画部統括部長の小林雅裕氏

「食料自給率の問題に貢献し、さらには地域活性化にもしっかりと取り組んでいきたい」。そう語るのは、小林氏です。

不動産会社として新しい産業に挑戦する同社は、食料事業を新たな成長軸となるインフラ・インダストリー領域に位置づけています。

物流や再生可能エネルギーなどの社会インフラと食料事業を掛け合わせ、これまでになかった施設を整備しています。

これは、食料自給率問題のみならず、拡大し続けている耕作放棄地の活用にもつながります。

小林氏は「日本の食は魅力的なコンテンツ。東急不動産の商業とも掛け合わせれば集客にもつながる」と、農業と観光を掛け合わせ、地域再生につなげていく可能性を示唆しました。

物流×農業で賑わいを生む——イチゴノオカプロジェクト

土地改良事業 図提供:東急不動産

小林氏は、産業団地整備と農業を掛け合わせる事業として、埼玉県白岡市で現在進行中の「イチゴノオカプロジェクト」を紹介。約30haの耕作放棄地に東急不動産の物流施設「LOGI’Q(ロジック)」を建設し、それと合わせて農地を世界最大級のいちご農園に生まれ変わらせる計画です。

「農地の3割を非農地化することで得る資金を使って、7割の農地を整備する土地改良事業法に基づくプロジェクト。民間企業が補助金を使わずに実施する初の事例です」(小林氏)。

イチゴノオカ部分は、サラダボウル(山梨県中央市)が土地を取得して整備し、農園の他にも直売所やカフェを運営する予定です。イチゴの栽培から加工食品製造、販売などで6次産業化し、観光拠点を目指します。2028年度までに段階的に開業予定。

「新しい賑わいを創出し、地域が誇れるまちづくりにつなげたい」と小林氏は話しました。

イチゴノオカプロジェクト 図提供:東急不動産

創エネ×農業で実証実験——営農型太陽光発電施設「ソーラーシェア」

再生可能エネルギーと農業を掛け合わせた営農型の太陽光発電施設「ソーラーシェア」も小林氏は紹介しました。これは、2022年から埼玉県東松山市で東急不動産が手掛けている実証実験施設で、食料だけでなくエネルギー自給率の向上にも貢献する取り組みです。

太陽光パネルを高い位置に設置し、その下で農業を続けながら発電事業を行います。米や葉物野菜、ブルーベリーなど多品種の作物を栽培。小林氏によると「太陽光発電と農業に関する様々な知見を得ている最中」とのこと。例えば、地球温暖化で日射による水田の高温化が懸念されるなか、太陽光パネルが日陰をつくることで水温上昇を抑える効果も見られたのだとか。創エネ×農業の新たなプロトタイプが生み出されようとしています。

東松山市にある農業と再生可能エネルギーを両立する実証実験施設「リエネソーラーファーム東松山」 写真提供:東急不動産

リエネソーラーファーム東松山で収穫した野菜をレストランで提供する仕組み 図提供:東急不動産

また、収穫した農作物は同社が運営するレストランで消費され、そこで出た食料残渣からできる堆肥を農地に還元するなど食の循環にも取り組んでいます。

さらに小林氏は、データセンターの排熱を魚の陸上養殖に活かすなど、さらなる食料事業の展開を視野に入れていることを説明しました。

「フード&アグリとインダストリー、そしてローカルとグローバルを掛け合わせた、新しい事業展開で日本のインフラを支えていきたい。同時に魅力的なコンテンツをしっかりと展開することを頑張って続けていきたい」と締めくくりました。

ウェルネスを鍵に関係人口増やすアグリツーリズム

2025年4月1日、前田薬品工業はMAEに社名を変更しました。その理由を前田氏は「これまでは治療という分野に力を入れていた。でもこれからは予防やウェルネス、ビューティといった領域に事業を拡張していこうとしています」と説明しました。

健康や美のための施設を拡充——Healthian-wood

MAE代表取締役の前田大介氏

ウェルネスやビューティに焦点を当てた代表的な事業が富山県立山町に2020年に開業した「Healthian-wood」です。

立山連峰を望む3.7haの広大な農地にハーブ園やアロマ工房、レストランやイベント施設、スパといった施設を開設。敷地の中に分散型で配置した施設は、世界的にも有名な建築家の隈研吾氏が設計。地産の木材を使ったオーガニックな空間が広がっています。

Healthian-woodの鳥瞰パース 図提供:Healthian-wood

同施設内にあるフレンチ薬膳を提供するレストラン「TheTable」はミシュランの1つ星を獲得したり、イベントスペースでは年間約30組のウェディングが行われたり、人気の集客施設となっています。運営はMAEおよびMAEの関連会社である企業が行っており、代表取締役として前田氏が事業を牽引しています。

レストラン「TheTable」 建築写真2点:© KOJI HONDA 料理写真提供:Healthian-wood

ウェディングや音楽イベントなどに使われるイベントスペース 写真:© KOJI HONDA

その他にも築130年超の古民家を改修した施設「土肥邸母屋」は、一棟貸しの宿泊施設として企業の研修などに活用。65歳を超えた地元の人々による手作りのおばんざいを提供するなど、雇用創出にも貢献しています。

古民家を改修した施設「土肥邸母屋」 写真提供:MAE

さらに廃校になった小学校をリノベーションした「多世代型オルタナティブスクール」も企画中です。

「コクヨと提携し、新しい教育の概念をつくる場としていく」と前田氏。コクヨの創業者である黒田善太郎氏が富山県出身であることから共にこの事業を行うことになったとのこと。

遊ぶ、学ぶ、働くを融合させ、宿泊やコワーキング機能を備えた複合施設が2026年に誕生する予定です。

他にも今秋にはアウトドア施設、来春には宿泊施設もオープン予定で、より多様なサービス展開に期待が高まります。

「ポテンシャルのある農地や古民家、学校などをアップサイクルしています。観光とは“光”を観ること。気づいていないその土地らしい暮らしや伝統産業の良さをもう一度覚醒させ、そこに光を当てる。新しい形でデザインし、ブランディングしていくツーリズムから始めようと思っています」(前田氏)。

アグリツーリズムで幸せ人口を増やす

「富山県は人口減少が続き、現在約100万人。1年に1万人程度の人口が減っています」と前田氏は人口減少を憂います。

一方で富山県は、1000万人のウェルビーイングな関係人口をつくる目標を掲げています。

「そうした富山でHealthian-woodは、2040年までに来場者数を10万人に増やしたい」と前田氏は目標を掲げます。「9世帯20人だったこの場所に2040年までに300世帯1000人の村をつくりたい。売上げも現在の1億2000万円から5億くらいまでに伸ばしたい」と。

しかし前田氏が目指すのは経済の活性化だけではありません。ウェルビーイングな関係人口がどれだけ増えるかが重要だと強調します。

「健康な体と心、地域をつくる製薬会社でありたい。まずはHealthian-woodを、この地で働きたい、暮らしたい、学びたいと思ってもらえる場にしたい。アグリツーリズムや観光を地域の総合産業戦略と捉え直し、日本人の新しい幸せの仕組みをつくっていきたい」。前田氏は農地の利活用の先に掲げる展望を、そう語りました。

「昔は多くの人が“百姓”だったわけですよね。半農半Xのような働き方があってもいい」と前田氏は“百姓”のライフスタイルを推奨。「MAEでは200人の社員のうちの20〜30人が、農業と医薬品業務、飲食業などを両立させている。副業をしている人の多くが移住者で、関係人口の増加に貢献しています」。

企業の農業参入で新ビジネス、魅力ある地域づくりへ

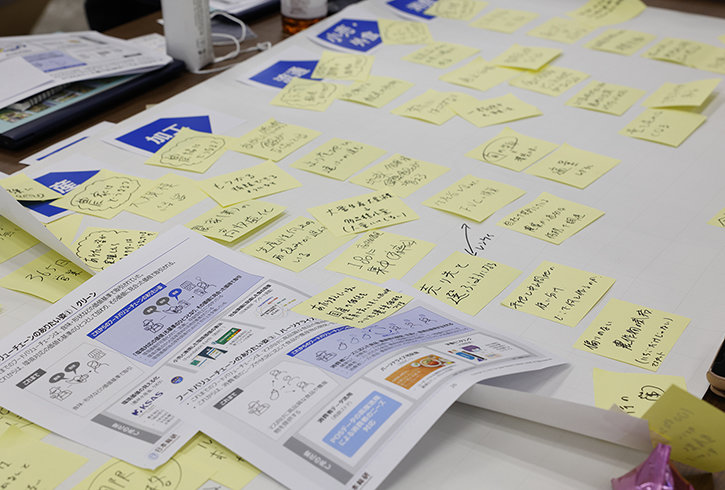

後半のクロストークでは、モデレーターの岡山氏が加わり、企業としての農業参入がどのような社会的インパクトを生み、さらには地域貢献につながるのか、未来を展望し、深掘りしました。

企業の農業参入には明るい未来がある

岡山氏

——東急不動産、MAEの両社は既存の事業に加えて新規事業として農業に参入しています。農業は基本的に儲からないという先入観がありますが、既存事業で収支を合わせているのでしょうか。(岡山)

前田 僕も農業で利益を生むのは難しいというイメージを持っていましたが、実践する中で考えが変わりました。

農業はビジネスとして今後二極化していくと思います。ひとつはユニークなものを徹底的にブランド化し、高付加価値化していくもの。もうひとつは大規模化し、工業的にやるものです。Healthian-woodは、今は単一事業としてはまだ黒字ではありませんが、現段階ではそれでもよいと思っています。でも今後は、農地を拡大し、大規模化・工業化で黒字化していく見込みです。

——僕は富山在住で、Healthian-woodによく足を運びます。本当に素晴らしい場所なので、今後もファンがどんどん増えていくと感じます。(岡山)

前田氏

前田 ありがとうございます。目標としている関係人口10万人を達成できれば、ここで生まれた農産物の加工品が日の目を見て、ブランド力が高まると考えています。

小林 東急不動産では、他の事業と農業をセットで事業展開していく予定です。今は始めたばかりなので多少赤字でも仕方ないと思いますが、将来的にはやはり単独で黒字化を目指します。

農業従事者の減少は大きな社会問題で、これまでの10年とこれからの10年では全く違う世界が訪れると考えています。しばらく頑張れば、農業をビジネスにできるのではないでしょうか。今後は生産したものをいかに販売するかが課題です。これについてはまだ知見が少ないですが、色々な方と協力し、アイデアを頂きながら商業施設やスーパーマーケットとネットワークをつくっていきたいです。

——事業の持続性が重要です。続けていくための戦略を教えてください。(岡山)

前田 逃げない覚悟が必要です。僕自身は富山に生まれ富山が好きで、世界に誇れるまちにしたいと思ってやっています。万が一これで撤退すると、僕はもう日本にいられなくなるから、命がけでやっています(笑)。コア事業で収益を出している会社は、日本の食料自給率に貢献するという大義名分とミッションをもって、覚悟を決めて大規模農業に参入していけば良いと思います。

小林氏

小林 東急不動産のルーツは鉄道会社ですから、日本のインフラを支え、腰を据えてまちづくりに取り組もうというDNAが企業文化としてあります。ですから農業参入をして、地域に貢献していきたいと考える社員が多くいます。

前田 浪花節みたいな綺麗ごとのように思われるかもしれませんが、最終的には好きでやり続けるというパッションや根性論が大事だと思います。

小林 苦しさも楽しさに変えていけるような人材は必要ですね。

——どのように人材を集めているのでしょうか。(岡山)

前田 農業だけでは利益が見込めなくても、レストランやサウナとセットだったら利益が出ます。先ほども言いましたが、半農半Xの働き方があってもよくて、Healthian-woodでは実際にそういう働き方をしてもらっています。そうした暮らしを求めて移住してくる人も多く、みな楽しんでいます。そうしたシステムを経営者側が作るべきだと思います。

小林 いかに気持ちよく働けるかに腐心しています。例えば、農業施設の休憩所やお手洗いなど、オフィス同様に綺麗に整備し、働きやすい環境を作っています。またDXも含めて今後展開していきたいです。

地域の魅力的なコンテンツとなる農業を

前田 Healthian-woodは、9世帯20人、平均年齢69.4歳の限界集落で始めました。住民の方の協力を得るには、普段のご挨拶や地域のボランティア活動など、当たり前のことをやることが重要だと実感しています。密なコミュニケーションをとり、ときには農業のやり方を教えていただくなど、住民の方にいい感じで甘えることも大事だと思います。

小林 農業は地域の方との接点になり、新しく参入していく時のひとつの武器になります。農業がきっかけで話が弾んでいろんな事業に協力していただけることもあります。新しい産業をつくることで税収を生み、地域の人の公的サービスにつなげたいですね。

例えばその税収で子育て支援などが充実すれば、新たな人が流入し、人が増えれば産業もできるし、農業もできます。魅力的な人を集めることが、地方行政にとって重要なことですから。

——いかに楽しく、人を惹きつけるかという視点が大事なのだと感じました。企業が農業に参入し事業展開をしていく場合、地域に対してどこまで責任を持つべきだとお考えでしょうか。(岡山)

小林 「責任」というと重たい表現ですが、基本的に企業も地域もWin-Winであり続けないと事業は続きません。「地域貢献施設も作りますか」という質問を受けることがありますが、一方的に地域のための施設をつくるだけでは企業としては望ましくありません。そこに地域の方が集まり賑わいが生まれ、雇用が創出されれば、お互いに幸せな関係がつくれます。それが理想だなと。

前田 自治という言葉がありますが、できるだけ自分たちのことは自分たちでやるのが理想的です。自治でできないものに対しては共助があり、公助がある。個人、企業、自治体それぞれが担うべき責任や役割があると思います。その中で良いチームづくりができると良いですよね。

例えば農業生産の機械をシェアするなど、共助が生まれてくると農業もアップデートできると思います。百姓文化を復活させて、きちんと自治をしていくこと。そして共助を望む人間を教育し、増やしていくことが大切だと考えています。

——農業をいかに魅力的なコンテンツにしていくか。次の一手をお聞かせください。(岡山)

前田 世界中のファンからの声が届き資金調達ができるような、信頼性と信用度が高いブロックチェーンを作りたいと思っています。ブロックチェーンやWeb3、トークンなどはまだ怖いものという認識がありますが、地域の活動をめちゃくちゃハッピーにするためのツールとして、仕込んでいきたいと思っています。

小林 全国をネットワーク化しながら産業とセットで農業を展開していくと、その先にはそれぞれの土地に根ざした農業事業をやる必要性が出てきます。観光の話で出ていたように、地域の資源に光を当てていく。

その一方で、ローカライズされて効率的でない側面に対しては、僕たちが全体を俯瞰して、問題を解きほぐし、効率化する役割を担っていければよいと思います。自社だけだと決して上手くできないので、色々な会社と一緒に盛り上げていきたいです。

前田 農業も含めて何をやるかと同時に、誰とやるかがすごく重要ですよね。地方と都心部をどう繋ぐか、そして人もお金も文化も流通させることに興味があります。小林さんが言うように、地方や都心、農業と他の事業というような分断をさせない文化を醸成できれば、農業にチャレンジする人にとってよい環境が生まれると思います。

(2025年4月23日ロフトワークにて 文:有岡三恵/StudioSETO 特記なき写真:ロフトワーク)

アーカイブ

動画再生時間:約94分

00:02:48 GGP紹介

00:05:22 イベント本編開始