インタビュー

眠れるコレクションの可視化がもたらす文化の流通——WHERENESSが挑む社会実験

Date: 2025.09.04 THU

#新規事業

#ESG投資・開示

#ソーシャル

アクチュアルを創業した辻勇樹代表取締役

GGP Edge Programとは?

| GGP Edge Program(以下Edge Program)は、本業を通じて社会的価値を創出する企業や事業をSMBCグループが支援するプログラムです。2024年度は7月より支援先を公募し、11月の選考会(詳しくはこちら)を経て3社を選出しました。 選出企業には、Edge Programとして、日本総合研究所(以下日本総研)の有識者によるメンタリングを3回、アントレプレナーシップや経営戦略を専門とする京都大学の山田仁一郎教授によるメンタリングを2回行いました。 本記事では、Edge Programに参加した各社の皆さまにプログラムの手応えを伺い、3回シリーズでレポートします。 |

アクチュアル株式会社(ACTUAL.Inc.)

|

世界中の文化資源をデジタル・アーカイブ化する——。 |

文化財の情報共有が生む価値とは

——WHERENESSはどのような社会課題を解決するサービスですか?

辻 世界中の文化財の多くが、自然災害や戦争などによって消失してしまったという歴史があります。現代では保存・管理されるようになったものの、美術館や博物館をリサーチしてみると収蔵品の約97%が展示されずに倉庫で眠ったままという事実が浮かび上がりました。また、数千万円という巨額を投じて展覧会を開催しても、その体験の保存は十分に考慮されず、会期が終わると解体されてしまいます。そうした状況を踏まえ、文化財や展覧会、収蔵品をアーカイブ化する活動をしたいと考えました。

WHERENESSを「コレクション・プレゼンテーション・プラットフォーム」と僕たちは呼んでいます。これは文化財や空間を3次元でスキャンしてデータ化し、美術館や博物館だけではなく、個人でも情報共有ができるようになるサービスです。

WHERENESSのWEBサイト。これまでにアーカイブした空間やイベント

——文化財や空間を情報に置き換えることで、どのような価値が生まれるのでしょうか?

辻 情報を保存することは大切ですが、それだけが目的ではありません。デジタル化することで情報を可視化し、流通させるのが主目的です。私たちは、一生で何十万もの文化財と出会います。定性的な評価はできないまでも、人間はそこから必ず何らかの刺激を受け、人格を形成し、意思決定をしています。鑑賞者は、文化財との無意識の出会いを記録し、他者と共有することで、自身の傾向や相性を知ることができると考えています。

また、美術館・博物館、教育機関などは、死蔵コレクションの利活用をはじめ、鑑賞者の視聴履歴やインタラクションから新たな公開型研究の可能性もあります。これまでのように文化財や空間情報をただ公開するだけではなく、それを使った新たな価値の創出に取り組みたいです。

Edge Program 応募時のロジックモデル 作成:辻勇樹

大量生産でなくマイノリティに光を当て、情報の民主化を目指す

——アクチュアルやWHERENESSが目指していることを教えてください。

辻 私は、慶應義塾大学SFCでデザインを専攻していました。プロダクトデザイナーの山中俊二教授の研究室では義足の研究開発、卒業後はベンチャー企業で開発途上国のソーラーランタンのデザインなどに従事しました。

工業製品は大量生産を前提としていて、初期投資となる高額の型代を回収できる製品である必要があります。でも、義足や途上国での設計は、個人またはローカライズされた課題解決です。このような背景から、マイノリティのためのデザインが私にとって1つのテーマとなりました。

マイノリティとは単純に数の問題もありますが、社会的に光の当たらない場所、つまりデザインがされていない領域のことだと教わりました。それで最多数の人のための最大幸福をつくるよりも、1人1人の思いを社会に届けるクリエイションがしたいと心が動きました。

それに加えて、ニューヨークに語学留学していた2013年頃、経済的な価値以外の価値観があることを学びました。

きっかけはマンハッタンのソーホー地域にあるギャラリーで「アースルーム」という作品に出会ったことです。インターホンを押して入る看板もない建物の2階、その一面に1mほどの土が積んである作品です。ラグジュアリーブランドが立ち並ぶ高額な地価のマンハッタンで、なぜこの作品はこんなにも長く保存されているのだろうか……と。そこにある価値観に私は可能性を感じました。

デザイナーとは、ただかたちをつくる仕事ではなく、かたちによって課題を解決する仕事です。途上国のプロジェクトでは、事業それ自体もデザインの対象でした。どうやれば社会に普及できるか、収支が成立するかということを計画することです。その考え方は今も変わっていなくて、これまで誰もがアプローチできなかった領域に対して、どうすれば課題解決ができるのか——と。そのためにアクチュアルを起業し、WHERENESSをはじめとするプロダクトを開発しています。

——WHERENESSを使って、個人でも文化財や空間情報にアクセスできるそうですね。B to Bだけでなく、B to Cのサービスをする理由を教えてください。

辻 コレクションは人間の本能的な活動ではないかと考えています。集めることで嗜好性を表したり、価値付けをしようとしたり、実績を紹介したり、人生はコレクションそのものと言えます。WHERENESSは、すべての人のコレクションに寄与できるサービスになりたいと考えています。

美術館・博物館に眠っている文化財のデジタルデータを所有する方法を提供し、情報を民主化します。そうすると個人がライフログとして出会った作品をコレクションすることが可能になります。これによって、誰もが自分と作品との文脈を見出すことができたり、またそれを他者と共有したりでき、文化財の社会における機能が変わってくる可能性があります。

さらにB to Bについては、WHERENESSを介して美術館や博物館の収蔵庫を立体的に可視化してデータベースを複数の機関でシェアができるようになります。そうすると、これまで見出せなかった価値を発見できるのではないかと思います。

例えば、最近はAIに膨大なコレクションを学習させれば、人間では難しかった関連性を見出すことができるようになりました。キュレーションの可能生が広がると思います。より良い未来をつくるために、どういうふうに人間が過去や現在、社会や個人、様々なかたちのコレクションと対話できるのか——。それについてテクノロジーを提供する立場から考えていきます。

未来の蔵を考えるコミュニティづくりへ

——文化的で哲学的なアウトカムを目指しているということですね。Edge Programを通して何か気づいたことはありましたか?

辻 日本総研の渡辺珠子氏、京都大学の山田仁一郎氏とのメンタリングで一番大きかったのは、マクロな視点を得たことです。渡辺氏とのメンタリングは、ステークホルダーを整理したり、アウトカムを言語化したりする作業でした。

日本総研によるメンタリングでは、ステークホルダーについての整理を行った 出所:日本総合研究所

辻 山田氏からは、100年後まで考え、気候変動などの天変地異を変数に加えてはどうかというご指摘をいただきました。そうすれば事業の必要性を数字で立証できるのではないか、と。普段は3年とか、せいぜい5年ぐらい先しか考えず近視眼的になりがちですが、大きなスケールで物事を捉え直すよい機会を頂きました。

また、SMBCからは京都の泉屋博古館(東京・六本木)、三井家のコレクションがある三井記念美術館をご紹介いただくことができました。2025年9月27日から開催される「特別展 生誕151年からの鹿子木孟郎 -不倒の油画道-」では、泉屋博古館が収蔵するジャン=ポール·ローランス「マルソー将軍の遺体の前のオーストリアの参謀たち」を最新の3D技術を用いて、スキャンする機会をいただきました。東京での展示に合わせてご紹介できる予定です。

ロジックモデルを整理する最終回のメンタリングでまとめたアウトカム 出所:日本総合研究所

——ロジックモデルは、今後どのように役立てていく予定ですか?

辻 普段、社内ではまったくこのような話をする機会がありません。チーム全体で事業の展望を共有するものとして使っていければいいなと思っています。

杉浦郁美(マーケティングディレクター) これまでにないサービスなので、私たちも普段は手探り状態です。サービスの本質がこのように明確化できたことで、社内にも社外にもお伝えしやすくなったと思います。ターゲットに関しては、まだ議論の最中ですがB to Bだけでなく、B to Cもふまえて収益化を目指していきたいと思います。

江村一範(ビデオグラファー) 私はカメラマンして現場に立つので、やはり近視眼的な価値観にとらわれているところがあります。ロジックモデルのように、客観的な視点からまとめてもらえたら、ここから気づくこともあるので有り難いです。

インタビュー風景 右から辻勇樹氏、江村一範氏、杉浦郁美氏

——今後はどのような事業展開を考えていますか?

辻 現在のメイン事業は美術館や博物館、地方自治体で文化財を保存管理したり収蔵したりするものです。

またメインの事業とは別に、CURA(クラ:仮称)というプロジェクトを構想しています。美術館などのご担当者と話していると、それぞれ異なるレイヤーで課題を抱えていらっしゃいます。コストや収蔵スペース、ヒューマンリソース、修復の問題など……。こういった方々のコミュニティを作りたいと考えています。

CURAという名称は、キュレーション(curation)と日本語の蔵を掛けています。未来の蔵がどうあるべきか、その中のものをどのように活用すれば、自分たちの社会が良くなるのか、それを一緒に考えるためのコミュニティです。WHERENESSはプロダクトですが、CURAはプロジェクトで、どちらかというと公的な団体としてイメージしています。

その他にもアクチュアルは、WHERENESS を基盤に AI プロダクトを展開。2025年9月に、建築特化型オールインワンAIプラットフォーム ArchiX(アーキエックス) を正式リリースしました。 空間表現 ✕ AI によって、単なる効率化にとどまらず、人間の創造性が真に求められる社会を実現していきます。

(2025年3月18日、アクチュアル社にて 文・有岡三惠/Studio SETO 特記なき写真:キム・ホジン/アクチュアル)

関連記事

-

GGP共創プロジェクト

![]()

イベントレポート

2026.01.28

GGP共創プロジェクト、始動! 社会課題解決に挑戦する、共創プロジェクトのテーマオーナー募集

#ソーシャル

#新規事業

#ESG投資・開示

-

GGP共創プロジェクト

![]()

イベントレポート

2025.12.23

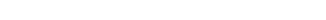

食と農の社会課題にどう挑むか vol.2——フードバリューチェーンの未来を、共に描くワークショップ

#新規事業

#イノベーション

#気候変動

#地域共創

-

GGP共創プロジェクト

![]()

イベントレポート

2025.12.08

食と農の社会課題にどう挑むか vol.01 ——多重インパクトもたらす共創でフードバリューチェーンを変革

#新規事業

#イノベーション

#地域共創

#気候変動